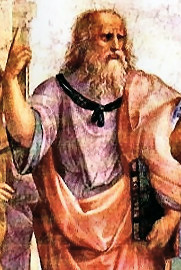

Platone- La visione politica e il problema educativo

La Repubblica

Secondo Platone, lo Stato è lo specchio dell'uomo e della sua anima. Sostiene che non c'è alcuna scissione tra vita privata e vita sociale, tra etica e politica, poiché non è possibile immaginare l'uomo come un individuo slegato dalla comunità di appartenenza, ed è per questo che le quattro virtù fondamentali dell'individuo sono anche attribuite alle diverse classi sociali che compongono lo Stato.

In uno dei dialoghi più belli e importanti di Platone, la Repubblica, a giustizia riveste un ruolo particolarmente importante. Riconduce la propria immagine sulle virtù fondamentali dei cittadini nell'ambito dello stato. Platone, infatti, è convinto che l'uomo si realizzi pienamente soltanto come cittadino. L'uomo giusto, non è propriamente tale se non in relazione agli altri uomini costituendo una città ben governata.

L'obbiettivo dell'opera è quello di elaborare un modello di Stato perfetto, che può servire come punto di riferimento per i cittadini e i politici. Tale "modello di Stat perfetto" si propone dunque come paradigma o criterio: ci offre un esempio di come sarebbe adeguare le istituzioni politiche alla richiesta del Bene supremo.

Il modello dello Stato ideale

Secondo il filosofo, uno Stato è ben organizzato se riesce a provvedere ai vari bisogni dei suoi membri. Esso deve essere strutturato in tre classi:

- la classe dei governanti (affidato il comando della città) --> virtù della saggezza

- la classe dei guerrieri (è demandata la difesa militare)--> virtù del coraggio

- la classe dei lavoratori (affidato il compito di provvedere ai bisogni materiali)--> virtù della temperanza

- la timocrazia: governo degli uomini che pongono al vertice della considerazione l'onore. Si tratta quindi di uomini ambiziosi che amano il potere.

- l'oligarchia: regime fondato sul censo. Solo chi è ricco ha potere e i poveri non hanno diritto di accedere ai posti di comando. Questo tipo di Stato si rivela profondamente precario (instabile, temporaneo)

- la democrazia: la grande massa dei poveri prevale sui ricchi e si impadronisce del potere. Prevalgono l'individualismo, l'anarchia e la sfrenata libertà.

- la tirannide: la peggiore forma di governo. L'uomo tirannico è colui che si abbandona alle passioni più disordinate e ai più orrendi misfatti.

- educazione elementare che inizia a 7 anni= ginnastica, musica e matematica. L'obbiettivo è quello di stimolare le capacità di astrazione, di memoria e di penetrazione logica. Secondo Platone, la matematica è lo strumento principale della "conversione dell'anima", dunque è una scienza propedeutica alla filosofia.

- All'età di 18 anni, il giovane viene avviato al sevizio militare e dopo due anni si accosta allo studio delle scienze

- A trent'anni, i giovani migliori possono studiare la filosofia e il metodo dialettico, che consiste nella capacità di cogliere con l'intelletto la verità dell'essere

Dai 35 anni ai 50 anni i filosofi partecipano alla vita politica.

A 50 anni coloro che avranno superato tutte le prove della selezione potranno accedere al governo della città. Avranno una conoscenza completa del Bene, che cercheranno di applicare nella gestione dello Stato. Platone non concede loro né di avere una famiglia né di possedere una proprietà privata. Ritiene che si debba evitare che si instauri un legame affettivo esclusivo con i figli e con le mogli. Il filosofo ritiene che l'interesse privato sia il peggior male per lo stato si tratta di un'ideale formativo estremamente impegnativo.

Per chiarire il percorso conoscitivo che l'uomo deve compiere per giungere al vertice della Sapienza filosofica, Platone espone il mito della caverna. Rappresenta una sorta di compendio del pensiero platonico in tutte le sue componenti fondamentali: quella metafisica, gnoseologica e quella etica politica. Le componenti mettono a luce l'ispirazione politica dell'intera filosofia platonica.

Secondo il mito gli esseri umani sono come prigionieri incatenati fin dalla nascita in una caverna e sono costretti a guardare verso la parete di fondo, volgendo le spalle all'entrata. La caverna si apre dietro di loro con un fuoco. Tra esso e i prigionieri c'era un muricciolo. Dietro di esso passano delle persone che portano statue, vasi, figure di animali e altri oggetti fabbricati, facendoli sporgere al di sopra del muretto. Ai prigionieri sono visibili solo le ombre di tali oggetti.

Se uno di essi, una volta liberato dalle catene, fosse costretto ad alzarsi e a voltarsi, camminando volgendo gli occhi verso la luce, in un primo momento sarebbe ancora portato a ritenere che la vera realtà siano le ombre e non gli oggetti. Se poi fosse spinto all'uscita della caverna, quindi nel mondo reale, soffrirebbe per la luce abbagliante del sole e proverebbe un forte dolore agli occhi.

Il rimedio sarebbe quello di adattarsi gradualmente alla nuova visione quindi, dopo le ombre, l'uomo dovrebbe guardare le immagini delle cose riflesse nell'acqua e poi le cose stesse. Poi, quando i suoi occhi si saranno abituati alla luce, potrà guardare la luce degli astri, la luna e il cielo di notte. Soltanto alla fine sarà in grado di guardare il sole. Questo lungo percorso compiuto verso la luce gli farebbe riconoscere il sole come signore del mondo visibile.

Il significato del mito

La caverna rappresenta il nostro mondo sensibile, in cui gli uomini sono come schiavi e prigionieri dell'ignoranza. Il prigioniero che si libera dalle catene, è l'inizio del faticoso itinerario educativo del filosofo, che gradualmente raggiuge la conoscenza vera.

Il ruolo marginale dell'arte nel percorso educativo del filosofo

- diseducativa

- allontanava dal vero

- avvince l'animo dell'artista e attenua la sua capacità di giudizio

Commenti

Posta un commento